四彎風病中西醫結合診療新進展繼續教育學習班暨“特應性皮炎高峰論壇”舉行

金秋十月菊花開,四海賓朋應約來。10月15-17日,2021年中醫藥繼續教育項目《四彎風病中西醫結合診療新進展》暨《特應性皮炎高峰論壇在南昌舉行》。副院長張悅教授主持開班典禮,院長魏友平教授致歡迎辭,省中醫藥學會皮膚性病專業委員會主委劉巧教授,省中醫藥學會外治分會主委宋南昌教授出席并致辭,來自省內各級醫院醫務人員300多人出席。

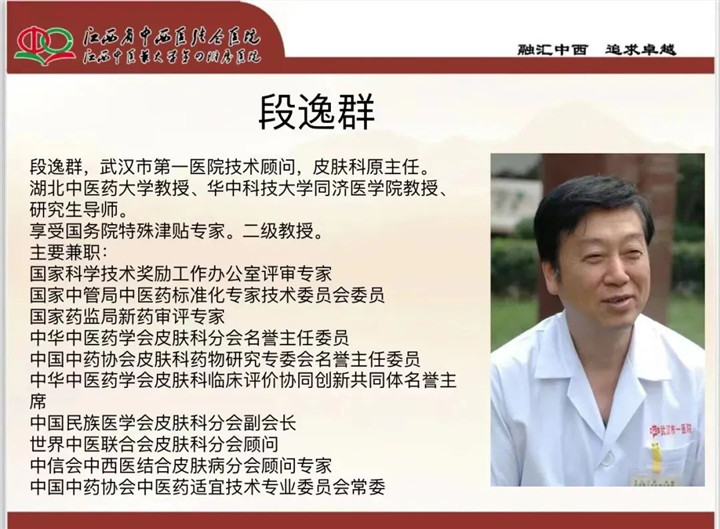

本次學習班邀請中華中醫藥學會皮膚科分會主任委員楊志波教授;中華中醫藥學會皮膚科分會名譽主任委員段逸群教授;江西省中醫藥學會皮膚科分會主任委員劉巧教授;江西省中醫藥學會外治分會主任委員宋南昌教授;江西省中醫藥學會外科分會主任委員王萬春教授;江西省醫學會皮膚性病學分會主任委員劉志剛教授;江西省研究型醫院學會中醫皮膚、中醫美容分會主任委員龔麗萍教授;江西省中醫藥學會兒科分會主任委員劉英副教授;江西省中醫藥學會皮膚科分會副主任委員盧宏昌教授,南昌市醫學會皮膚與性傳播疾病專業委員會主任委員王小兵教授以及我院皮膚科張艷暉主任、彭夏紅護士長等專家作專題授課,共敘友誼,交流學術成果,分享四彎風病的臨床經驗及國內外專業領域的新進展動態。

我院為省級四彎風病重點研究室建設單位。四彎風病西醫病名為特應性皮炎(AD),是一種好發于兒童的慢性、復發性、炎癥性、瘙癢性的皮膚疾病,目前臨床缺乏有效治療手段。本次學習班有利于促進皮膚科、兒科及基層全科對AD的早期診斷,共病認識,規范治療,中醫特色及健康管理等全面系統知識的學習和臨床運用。

一、劉巧教授主講《換個角度看濕疹--中西醫診療思路》

濕疹是由多種內外因素所致,發病機制復雜,臨床上常反復發作,遷延難愈,且發作時瘙癢劇烈難忍,給病人帶來很大痛苦和心理問題。分析了中西醫對濕疹的病名、病因、發病機制的認識,推薦了臨床應用的診療方案,并探討了濕疹臨床治療的難點,包括瘙癢、滲出、復發等問題的對策,提出了合理使用濕疹中成藥問題,闡述了中西醫治療濕疹的優勢及弊端,提出了濕疹治療應注重辨證施治、個性化治療,特別要考慮體質因素、心理因素、部位辨證及引經藥的應用等新的思路和方法。

二、宋南昌教授主講《中醫外治法在皮膚疾病運用的歷史淵源》

宋南昌教授介紹了中醫外治法的起源和發展及外治法治療特異性皮炎,介紹了中藥浸洗法、擦洗法、敷貼法、濕敷法、熱敷法、沐浴法、沐浴法、艾灸法、聞香法、佩掛(戴)法等十多種豐富有效的外治法,還結合現代科學技術手段進行綜合研究,使中醫藥外治新方法、新器具、新劑型不斷產生,如超聲藥物透入療法、超聲霧化吸入法、中藥電離子導入、紅外線療法、激光療法、磁療、肌電生物反饋療法、音頻、音樂心理療法等,借助聲、光、電、化、磁的能量,促進藥物由外而內,延伸和發展了古代治法,提高了外治的療效,也展現了外治法的強大生命力和廣闊前景。

楊志波教授認為特應性皮炎在臨床常見、多發,炎癥持續或反復發作是其特征之一。究其原因,飲食是其重要原因之一。俗語“病從口入”,是中華民族流傳了幾千年的預防疾病的警示。現代社會,“病從口入”不僅僅是指急性傳染性疾病,對非傳染性慢性疾病而言,包括特應性皮炎更是有著重要意義。膳食炎癥指數是近年發展起來的一種評估個體膳食的炎性潛能的工具,DII基于1950-2014年發表的關于膳食成分與炎癥相關的文獻,根據膳食成分對6個炎性分子標志物:IL?1β、IL?4、IL?6、IL?10、TNF-α和C反應蛋白的影響對文獻評分,并依據建立的一個來自四大洲十一個代表性國家和地區的食物和營養素比較數據庫,衡量個體膳食中45種促炎或抗炎食物組分的攝入水平,獲得個體DII評分,楊志波教授建議特應性皮炎患者少食碳水化合物(是由碳、氫和氧三種元素組成,具有廣譜化學結構和生物功能的有機化合物)。飲食是導致炎癥加重或減輕的重要因素。加強飲食管理將有利于特應性皮炎的康復。特應性皮炎患者應盡量采用低碳水化合物、低蛋白飲食。

四、龔麗萍教授主講《特應性皮炎與皮膚屏障的關聯性》

龔麗萍教授認為上世紀90年代末Taieb提出皮膚屏障功能障礙可能是AD的主要發病機制。皮膚屏障中的關鍵結構和成分如角蛋白、角化包膜、中間絲聚合蛋白、 蛋白酶及其抑制劑、脂質等的形成障礙或代謝失調, 使表皮屏障功能 受損, 增加AD發病的風險。AD的發病機制較為復雜,涉及遺傳、環境、神經、免疫及微生物等多種因素,其主要的病理生理機制可歸納為:皮膚屏障功能障礙,皮膚微生態失衡、皮膚免疫微環境和環境因素。龔麗萍教授認為AD患者可以這樣使用潤膚劑,頻率:每天至少2次,沐浴后3-5min內立即使用。由于AD患兒皮損和非皮損部位的皮膚都存在屏障功能障礙,故建議全身使用,皮損部位可反復多次使用。

五、王萬春教授主講《盱江醫學治療特應性皮炎經驗拾萃》

王萬春教授通過詳細地介紹盱江醫學的歷史沿革,闡述了眾多的盱江醫學歷史人物及學術著作,另外結合特應性皮炎的中醫病因病機,分享了盱江醫學治療特應性皮炎的經驗,包括重視脾胃,善用外治,強調整體觀念以及講究未病先防的治療理念,講述了盱江醫學治療特應性皮炎的優勢和特點。

六、盧宏昌教授主講《兒童特應性皮炎的健康管理》

盧宏昌教授講解了在兒童特應性皮炎的長期治療和管理中,應該注意許多方面的管理,包括保濕、洗浴、穿衣、飲食、居住環境等等,均進行了詳細地講解和分析。對于兒童特應性皮炎的長期維持治療,也具體地講解了如何合理有效的進行糖皮質激素與鈣調磷酸酶抑制劑的結合使用,并通過案例分享了磷酸二酯酶抑制劑在兒童特應性皮炎治療中的臨床具體應用。

七、張艷暉副教授主講《四彎風病的中醫外治法》

張艷暉教授首先對特應性皮炎即四彎風病的定義做了簡要的概述,然后從古籍對該病的記載中講到中醫對該病的認識久遠,隨后詳細地分析了該病的中醫發病機制,介紹了中醫各種外治法在特應性皮炎中的具體應用及其作用機制。總結到中醫外治療法在四彎風病的運用歸其特點來說。首先、治病求因、標本兼治;其二、綠色安全、靈活多變;其三、簡便廉驗、操作易行。因此,中醫外治療法在四彎風病治療因簡、便、廉、驗、效在臨床尤其適合廣泛推廣。

八、彭夏紅副主任護師主講《四彎風病的中醫護理》

彭夏紅副主任護師介紹,四彎風病是一種慢性、復發性、瘙癢性、炎癥性皮膚病。主要表現為劇烈瘙癢,皮膚干燥、濕疹樣皮損、皮疹分布特殊,常伴有過敏性皮炎、過敏性鼻炎病史或家族史。同時在本病的辨證分型、臨證護理的各項內容以及對特應性皮炎患者的健康管理也作了講解。

九、劉萍主治醫師主講《中國特應性皮炎診療指南2020版解讀》

劉萍醫師介紹,特應性皮炎(atopic dermatitis,AD)以反復發作的慢性濕疹樣皮疹為主要表現,伴有顯著的皮膚干燥和瘙癢。隨著生活方式和環境的改變,近10余年間我國特應性皮炎的發病率不斷升高,受累及的人群涉及各年齡段。本指南結合近5年特應性皮炎的研究進展,在2014版中國特應性皮炎診療指南的基礎上予以進一步的補充和完善,對特應性皮炎的定義、患病率、發病機制、分類、診斷、預防和治療進行更新,可為特應性皮炎的診療提供科學的參考依據。

十、段逸群教授主講了《頭頸部特應性皮炎的治療》

段逸群教授首先講解了AD的診斷,Hanifin & Rajka標準(1980年) 康-田標準(1986年)Williams標準(1994年)兒童哮喘與過敏國際研究協作組標準(1995年)日本皮膚病學會標準(1994年、2008年)Bos等千禧年標準(1998年)張氏標準(2016年)姚氏標準等。然后講述了病因病機、治則、主要特征、其他特征,隨后詳細介紹了頭面部AD的治療,止癢:清熱、涼血、祛風、潤燥、溫度、PH;保濕;屏障恢復與保護;皮膚黏膜的治與防;因癥施治;調護;食物。段逸群教授認為治療因證施治為基、屏障護養為要、清爽中和為輔、持之以恒為巧。

劉英教授講到特應性皮炎又稱異位性濕疹、異位性皮炎、遺傳過敏性皮炎等,是一種慢性、復發性、炎癥性皮膚病,患者往往有劇烈瘙癢,嚴重影響生活質量。特應性皮炎的臨床表現多種多樣,基本的特征是皮膚干燥、慢性濕疹樣皮炎和劇烈瘙癢。本病絕大多數初發于嬰幼兒期,部分可發生于兒童和成人期。病因病機:特應性皮炎難以痊愈,反復發作,患者自覺瘙癢難忍,其發病原因及病機復雜。大多醫家多認為該病由先天稟賦不足與后天失養共同所致。

王小兵教授首先講到老年特應性皮炎的定義,1、≥60歲,2、慢性,3、復發性,4、炎癥性皮膚病。分型:老年晚發型:老年期首次發病,經典兒童復發型:有兒童AD病史,到老年期病情復發,成人或青少年持續、復發型:即青少年期和/或成年期首發AD,慢性復發病程直至老年期。臨床表現:1、老年AD與成人AD相似,一般不具有兒童AD典型的肘窩和腘窩皮損;2、更多的表現為面頸部慢性濕疹樣皮炎、軀干部苔蘚樣/滲出性改變及四肢瘙癢性丘疹和結節等;3、皮疹泛發,主要累及伸側,具有“反向”特征。4、老年AD還觀察到其他表現:面部紅斑、Hertoghe征(外側眉毛缺失)、頸部色素沉著。5、中國老年AD特征發現:與兒童AD相比,老年AD皮損較少分布于四肢伸側,較多分布于面頸部、軀干、四肢伸側。治療:1、患者的健康教育:衣食住行的指導;2、恢復皮膚屏障功能:潤膚、保濕劑的使用;3、外用藥物治療;4、系統治療;5、中醫中藥治療。

陳平博士通過四彎風定義、兒童生理特點、醫情志療法、四彎風患兒心理干預等方面講解了心理干預在四彎風病中的應用。《素問·天元紀大論》說:“人有五臟化五氣,以生喜怒思憂恐。怒則氣上,喜則氣緩,悲則氣消,恐則氣下,驚則氣亂,思則氣結; 喜傷心,怒傷肝,憂傷肺,思傷脾,恐傷腎。故情志為病時不僅會有精神情志的改變,亦會有五臟功能的改變。情志不僅可以導致疾病的發生,也可以治療疾病。

劉教授介紹首先講到II型炎癥相關共病的進展 ,其基本概念:共病(comorbidity)這一概念早于 1970 年由美國耶魯大學流行病學教授 Feinstein 提出,指的是多個獨立精神障礙共存的表現,即一個患者符合一種以上綜合征的診斷標準而 有多個診斷,這些診斷涉及患者的全部癥狀、體征和病程。comorbidity 也被譯為同病、合病或其他,目前國內多數同道習慣于應用共病。以及二型炎癥治療的進展等。

撰稿/劉萍 攝影、編輯/萬子萌

責編/龍建新

審核/熊衛標